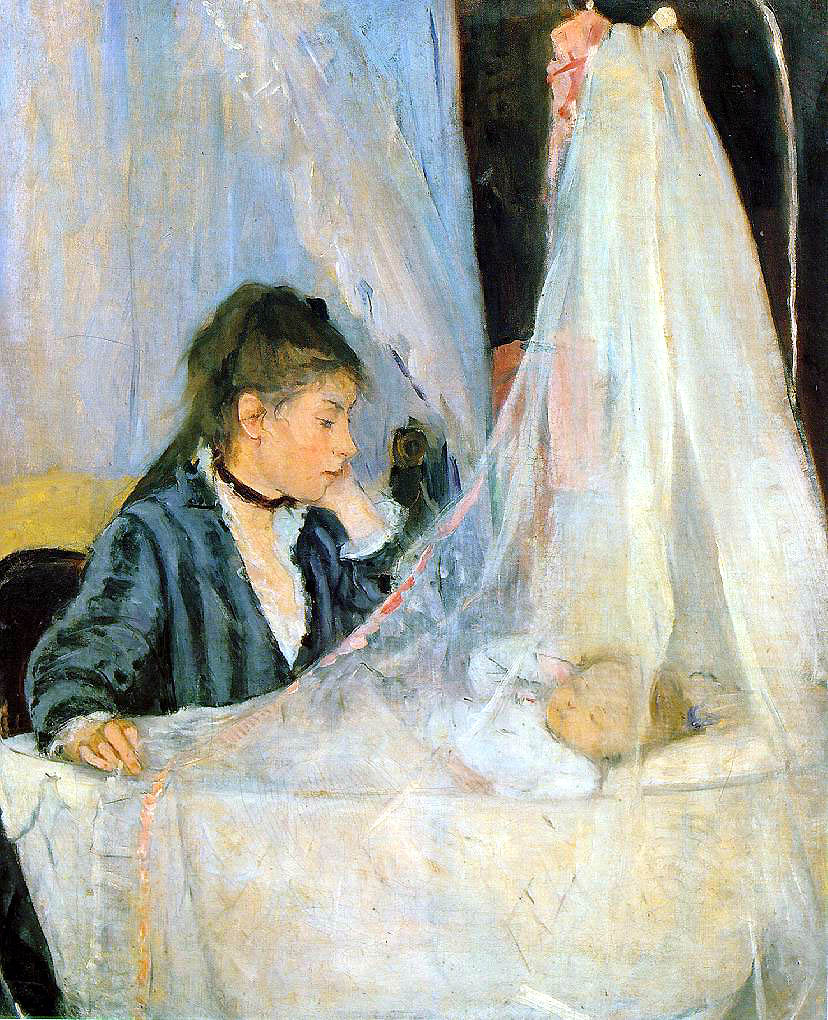

Il y a exactement 175 ans naissait Berthe Morisot, l’une des « trois grandes dames » de l’impressionnisme. En 1864, elle exposa pour la première fois au très estimé Salon de Paris. Sponsorisé par le gouvernement et jugé par les académiciens, le Salon était l’exposition annuelle de l’Académie des Beaux-Arts de Paris. Son travail fut sélectionné pour des exposition dans les six salons suivants, jusqu’à ce qu’elle rejoigne en 1874 la première exposition des Impressionnistes rejetés, parmi lesquels se trouvaient Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley. Elle devint aussi l’épouse d’Eugène Manet, le frère de son ami et collègue Edouard Manet. Les œuvres de Morisot sont pour la plupart de petite échelle. Elle travaillait à la peinture à l’huile, à l’aquarelle ou au pastel, et réalisait ses croquis à partir de divers outils. Vers 1880, elle commença à peindre sur des toiles non-préparées- une technique que Manet et Eva Gonzalès expérimentaient aussi à cette époque- et à relâcher sa technique de peinture. En 1888-89, son travail au pinceau passa de coups courts et rapides à des coups longs et sinueux plus aptes à définir les formes. Les bords extérieurs de ses peintures étaient souvent laissés inachevés, ce qui permettait à la toile de mieux transparaître et surtout, lui donnait un aspect plus spontané. Après 1885, elle travailla surtout à partir de dessins préliminaires servant de base à la peinture à l’huile. Grâce à son usage de la couleur, Morisot créait un véritable sens de l’espace et de la profondeur. Bien que sa palette fût limitée, ses collègues impressionnistes la considéraient comme une coloriste virtuose. Elle faisait un usage expansif et caractéristique du blanc, qu’il s’agisse de le laisser pur ou de le mélanger à d’autres couleurs. Morisot peignait surtout à partir de ses expériences quotidiennes, et ses toiles reflètent les restrictions culturelles impliquées par sa classe et son genre au XIXème siècle. Elle évitait donc les scènes urbaines et réalisait rarement des nus. Comme sa collègue impressionniste Mary Cassatt, elle se concentrait davantage sur la vie domestique et les portraits, pour lesquels sa famille et ses amis pouvaient aisément lui servir de modèles- à commencer par sa fille, Julie. Avant les années 1860, Morisot peignait ses sujets selon les codes de l’école de Barbizon, avant d’appréhender des scènes d’une féminité plus contemporaine. Les tableaux comme celui d’aujourd’hui, Le berceau, où elle dépeint le mobilier et les tendances des nurseries, reflètent sa sensibilité à la mode et à la publicité- deux thèmes largement perceptibles au sein du public féminin de l’époque. Ses œuvres incluent cependant des paysages, des portraits, des jardins et des scènes maritimes, et ce n’est que plus tard dans sa carrière qu’elle commença à s’intéresser à des thèmes plus ambitieux tels que les nus. En concordance avec son intérêt croissant pour ce thème, Morisot se concentra également davantage sur les croquis préparatoires, réalisant ainsi plusieurs lithographies et pièces au fusain et au crayon de couleur. Depuis 2012, nous présentons chaque jour une nouvelle œuvre d’art à plus de 300 000 personnes dans le monde entier. Aujourd’hui nous sollicitons votre aide : nous souhaitons créer une nouvelle version de DailyArt mais avons pour cela besoin de 15 000§. En suivant ce lien, vous trouverez les détails vous permettant de nous aider en faisant un don : http://support.getdailyart.com. Merci beaucoup !

Le berceau

huile sur toile •

Berthe Morisot

Berthe Morisot