雖然這個故事很長,但實在太有趣了,我們必須分享。古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的《伊麗莎白·萊德勒肖像》(Portrait of Elisabeth Lederer)是一幅令人矚目且耀眼的作品,展現了二十世紀初維也納上流社會的權勢、優雅與自信。這些特質既明顯又隱秘地體現在畫中,例如畫中人冷靜、自信的神情,以及環繞她的半隱藏的符號。這幅畫並不像克林姆其他女性肖像畫(如《艾蒂兒·布洛赫-鮑爾》Adele Bloch-Bauer)那麼廣為人知,只是因為它是被私人收藏。

這幅肖像不僅頌揚了維也納的文化與商業菁英,也無意間成為了一個即將消逝的世界的輓歌。畫作同時彰顯了萊德勒(Lederer)家族的巨大影響力,這個家族是當時僅次於羅斯柴爾德(Rothschilds)家族的維也納第二富豪家族。如果你仔細觀察畫中人的長袍,你會發現兩條淺藍色的龍從波濤中浮現出來,象徵著伊麗莎白身披的是皇帝的斗篷。雖然克林姆經常在作品中運用東方元素,這卻是他唯一一幅帶有皇室象徵的肖像畫,突顯了伊麗莎白及其家族的特殊地位。

就伊莉莎白的肖像而言,圍繞作品的歷史背景為克林姆及其主題提供了新的視角,與畫作的最初景況形成鮮明對比。這幅充滿生命、光明和樂觀的作品描繪的這位年輕女子的生活將在 15 年內發生毀滅性的轉變,這是一種悲劇性的諷刺。 1936 年父親去世,1938 年納粹吞併奧地利後,伊莉莎白昔日幸福的生活化為泡影。 1939 年,納粹洗劫了萊德勒的藝術收藏品,只留下了全家福,這些肖像被認為「太猶太化」而沒有盜取。伊莉莎白在 1921 年與沃夫岡·馮·巴霍芬-埃赫特(Wolfgang von Bachofen-Echt)結婚後皈依了新教,但在 1934 年離婚後又重新被視為猶太人。伊莉莎白孤身一人留在維也納:丈夫與她離婚,唯一的孩子已去世,她的母親逃到了布達佩斯。

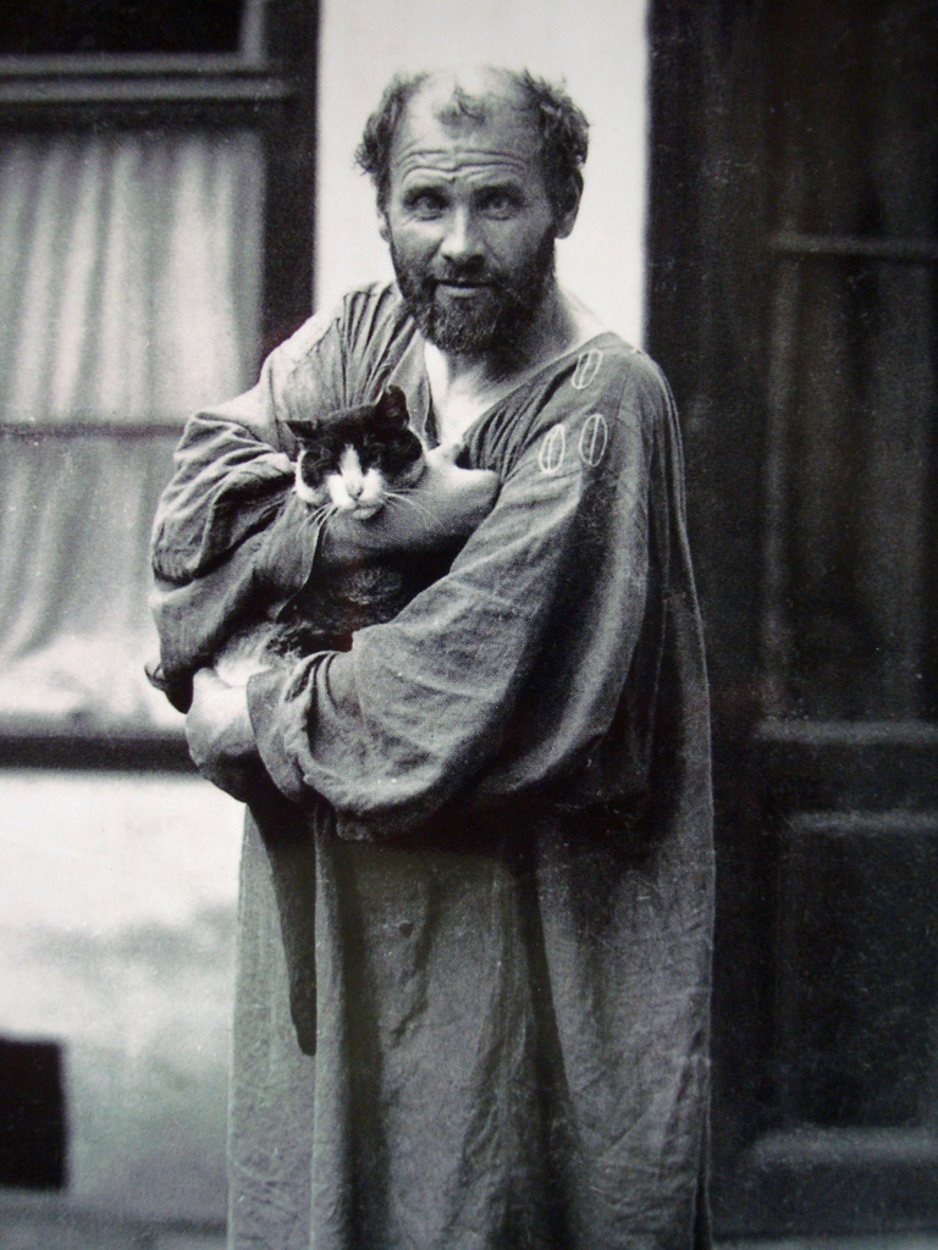

面對可能的迫害,伊莉莎白散佈了一個故事,稱已於 1918 年去世的非猶太藝術家克林姆是她的親生父親。雖然這一說法如今普遍被否定,但某些方面──克林姆作為花花公子的名聲、他對繪畫伊麗莎白的痴迷以及伊麗莎白本人作為雕塑家的地位──為這個故事增添了可信度。她的母親塞蕾娜(Szerena)甚至簽署了一份宣誓書,確認克林姆的父親身份,以拯救她的女兒。這個策略奏效了:伊麗莎白獲得了納粹政權簽發的文件,承認她是克林姆的後裔,並在一位身為納粹高級官員的前姻親的幫助下,她得以在維也納安然無恙地生活,直到 1944 年去世。

附言:聖誕節即將來臨!準備好禮物了嗎?如果還沒有,不妨看看我們 DailyArt 商店中精美的藝術商品。克林姆迷一定會找到心儀的佳品!

附附言:克林姆一生創作了許多經典肖像畫。他以其獨特的風格而聞名,但在早期也創作了許多非常傳統的作品。探索克林姆不為人知的肖像畫,你絕對猜不到是他的!

古斯塔夫 克林姆特

古斯塔夫 克林姆特